中堅・大企業のための社内DX推進における外部委託と内製化の最適戦略とは

DX推進は現代企業が競争力を維持・強化するために不可欠です。特に中堅・大企業では、社内リソースだけでなく外部専門性も活用しながら、内製化と外部委託の最適なバランスを見極めることが課題となります。本記事では「DX」を軸に、内製化・外部委託のメリット・デメリット比較から戦略的な判断軸、フェーズ別推進方法、成功事例やリスク回避策まで網羅的に解説します。

目次

1.DXの基礎から理解する成功のポイント

– dxとは何かを再確認する

– DX推進が中堅・大企業で重要な理由

– 内製化と外部委託の基本的特徴

2.内製化のメリット・デメリットを深掘り

– 技術とノウハウを社内に蓄積する利点

– 人材確保と育成に伴うコスト課題

– 意思決定迅速化がもたらす効果

3. 外部委託のメリット・デメリットを分析

– 即戦力の専門知識活用が可能に

– コミュニケーションに生じやすい課題

– 情報漏洩リスクと契約管理の重要性

4.DX推進における判断基準の整理

– コア業務か非コア業務か見極める

– 社内リソースの現状分析方法

– 事業フェーズと時間的制約の考慮

5.段階別に変化する内製化と外部委託の最適配分

– 企画・調査段階での外部活用法

– PoC・プロトタイプ開発時の連携戦略

– 本開発・運用フェーズで求められる体制

6.戦略的ハイブリッド型推進の特徴

– ガードレールモデルによる品質保証

– CoE設立型での内製化促進戦略

– 伴走型で実現する知識移転とスキルアップ

7.ハイブリッド推進で陥りやすい落とし穴

– 丸投げによるブラックボックス化の危険性

– 責任分界点の不明確さが生む対応遅延

– 内製スキルの陳腐化と更新の課題

8.外部委託を活用した技術移転と人材育成

– 契約に基づく技術移転の具体策

– 社内内製チームのKPI設定ポイント

– 教育体制と支援サポート体制の作り方

9.Google Cloud活用によるDX推進強化

– 連携しやすい共同作業環境の構築

– IaCで実現する確実なドリフト防止

– スケーラブルで柔軟な運用の実現

10.成功事例から学ぶ現実の推進ノウハウ

– 緊急ニーズ対応による大浴場混雑可視化

– 社員間コミュニケーション活性化の施策

– 行政DXで推進力向上を実現したケース

11.自社に最適な体制構築へ向けた実践ポイント

– 現状のリソースと課題の客観的評価

– 信頼できるパートナー選定の視点

– 長期的な人材育成計画の立て方

12.まとめ:社内DX推進における内製化と外部委託の賢い組み合わせ方

1. DXの基礎から理解する成功のポイント

デジタルトランスフォーメーション(DX)という言葉がビジネスシーンに定着して久しいですが、その本質を単なる「IT化」や「デジタルツールの導入」と混同している企業は少なくありません。DXを成功に導くためには、まずその定義を正しく再確認し、なぜ中堅・大企業において強力に推進する必要があるのか、その背景を理解する必要があります。

DXとは何かを再確認する

DXの本質は、デジタル技術を手段として活用し、「製品やサービス、ビジネスモデルを根底から変革すること」、そして「組織、文化、風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」にあります。経済産業省の定義によれば、単に紙の書類を電子化する(デジタイゼーション)や、個別の業務プロセスをデジタル化する(デジタライゼーション)の先に、社会や市場のニーズに基づいた「価値創出の変革」があるべき姿とされています。

つまり、DXはIT部門だけの問題ではなく、経営戦略そのものです。既存のレガシーシステムからの脱却を図りつつ、データ駆動型の経営へとシフトすることで、変化の激しい市場環境(VUCA時代)に適応し続けることがDXのゴールといえます。

DX推進が中堅・大企業で重要な理由

特に中堅・大企業において、DX推進は「生存戦略」としての重みを増しています。その理由は主に3点挙げられます。

- 「2025年の崖」への対応: 多くの大企業は、複雑化・老朽化した既存システムを抱えています。これを放置することで、保守運用コストの高騰やセキュリティリスクの増大、さらにはデータの利活用が阻害され、多大な経済損失を招くリスクが指摘されています。

- 市場のゲームチェンジャーへの対抗: デジタルネイティブなスタートアップ企業が、圧倒的なスピード感と低コストなビジネスモデルで既存市場を侵食しています。中堅・大企業がこれらに対抗するには、自らもデジタルによる変革を遂げ、既存の信頼やアセットをデジタルの力で最大化させる必要があります。

- 労働人口減少と生産性向上: 労働力不足が深刻化する中、人的リソースを定型業務から解放し、高付加価値なクリエイティブ業務へシフトさせることが不可欠です。DXによる圧倒的な業務効率化は、企業の持続可能性を左右する重要な要素となります。

内製化と外部委託の基本的特徴

DXを推進するにあたって、企業が直面する最大の分岐点が「自社で開発・運用を行う(内製化)」か「専門ベンダーに依頼する(外部委託)」かという選択です。

- 内製化(インソーシング): 自社内にエンジニアやデータサイエンティストを抱え、システムの企画から開発、運用までを一貫して行う形態です。アジャイルな開発が可能になり、現場の細かなニーズを即座に反映できるのが特徴です。

- 外部委託(アウトソーシング): システムインテグレーター(SIer)やコンサルティングファームにプロジェクトを委託する形態です。自社にない高度な技術や、大規模開発に必要なリソースを一時的に確保できる点が強みです。

これら二つは二者択一ではなく、プロジェクトの特性に応じて「どの領域を内製し、どの領域を委託するか」という戦略的なバランス(ハイブリッド型)が求められます。

2. 内製化のメリット・デメリットを深掘り

近年、特にGAFAに代表されるテクノロジー企業の影響もあり、日本企業の間でも「DXの内製化」を目指す動きが加速しています。しかし、内製化は一朝一夕に成し遂げられるものではなく、特有の壁が存在します。

技術とノウハウを社内に蓄積する利点

内製化の最大のメリットは、技術的な「ブラックボックス化」を防ぎ、知見を自社の資産として蓄積できる点です。外部に頼り切りの状態では、システムの改修一つをとってもベンダーのスケジュールや見積もりに左右されます。内製化により、自社スタッフがコードやアーキテクチャを完全に把握していれば、トラブル発生時の迅速な復旧はもちろん、蓄積されたデータを基にした継続的な改善が可能になります。この「知の積み上げ」こそが、長期的には他社との差別化要因となる独自の競争力を生みます。

人材確保と育成に伴うコスト課題

一方で、内製化の最大の障壁は「ヒト」の問題です。現在、高度なITスキルを持つ人材の争奪戦は激化しており、中堅・大企業であっても、優秀なエンジニアやプロダクトマネージャーを採用し続けることは容易ではありません。採用コストに加え、最先端の技術をキャッチアップし続けるための教育コスト、そして彼らが定着するためのキャリアパスや評価制度の整備など、人事面での大規模な変革が求められます。技術者を「コストセンター」としてではなく、「バリュークリエイター」として遇する文化が整っていない組織では、人材が流出し、内製化の体制が崩壊するリスクがあります。

意思決定迅速化がもたらす効果

内製化が進むと、コミュニケーションコストが劇的に低下します。外部ベンダーとの間では不可欠な「要件定義書」の厳密な作成や、修正のたびに発生する「見積もり・契約」といった事務手続きをショートカットできます。 開発チームとビジネス部門が密に連携することで、「午前中に現場から出た要望を、午後にプロトタイプとして実装し、夕方にはテストを行う」といった高速なフィードバックループが実現します。この「スピード」こそが、不確実な市場において顧客体験(CX)を磨き上げるための最大の武器となります。

3. 外部委託のメリット・デメリットを分析

「餅は餅屋」という言葉がある通り、外部の専門家を活用することは、DXのスピードを最短化する強力な手段です。しかし、委託先との関係性構築に失敗すると、期待した成果が得られないばかりか、経営的な足かせになることもあります。

即戦力の専門知識活用が可能に

外部委託の圧倒的なメリットは、自社では賄いきれない広範な技術領域や、最新のトレンドを即座に導入できる点です。例えば、AIの実装やサイバーセキュリティの高度化など、専門性が極めて高い領域において、自社でゼロから人材を育てるのは時間がかかりすぎます。実績豊富なベンダーを活用することで、過去の他社事例に基づいた「失敗しないための知見」を享受でき、最短距離でゴールに到達することが可能になります。また、大規模なシステム刷新など、期間限定で大量のリソースが必要な場合、固定費を増やさずに対応できる柔軟性も魅力です。

コミュニケーションに生じやすい課題

外部委託において最も頻発するトラブルが「言った言わない」の齟齬や、ビジネス理解の不足です。ベンダーは技術のプロであっても、自社の業界特有の商習慣や現場の細かな力学までを熟知しているわけではありません。 丸投げの状態になると、ベンダー側は「契約範囲内での納品」を優先し、本来の目的である「ビジネス変革」への熱量が低下しがちです。また、仕様変更のたびに追加費用が発生する構造上、柔軟な変更が難しくなり、結果として「使いにくいが仕様通りのシステム」が完成してしまう不幸な事態も少なくありません。

情報漏洩リスクと契約管理の重要性

外部に自社のコアデータや業務プロセスを開示することは、常にセキュリティリスクを伴います。ベンダーの従業員による過失や、委託先がさらに再委託を行う過程での管理不徹底など、自社のコントロール外でインシデントが発生する可能性があります。 そのため、秘密保持契約(NDA)やサービスレベル合意(SLA)の締結、さらにはISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の確認など、法務・ガバナンス面での厳格な管理が不可欠です。外部委託は、単なる「作業の依頼」ではなく、「リスクの共有」であることを強く認識しなければなりません。

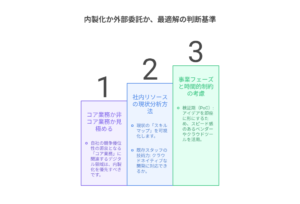

4. DX推進における判断基準の整理

内製化か外部委託か、この最適解は企業の置かれた状況によって変動します。感情的な「内製化ブーム」に乗るのではなく、以下の3つの基準で冷徹に判断することが成功の鍵です。

コア業務か非コア業務か見極める

自社の競争優位性の源泉となる「コア業務」に関連するデジタル領域は、内製化を優先すべきです。例えば、製造業における独自の生産管理アルゴリズムや、ECサイトの顧客体験を左右するフロントエンド開発などがこれにあたります。これらは自社の勝ち筋そのものであり、外部にノウハウを預けるべきではありません。 一方で、経理・財務システムや人事管理など、他社と共通の仕組みで問題ない「非コア業務(バックオフィス業務)」は、SaaSの活用や外部委託を積極的に行い、自社の貴重なエンジニアリソースをコア領域に集中させるべきです。

社内リソースの現状分析方法

現状の「スキルマップ」を可視化します。

- 既存スタッフの技術力: クラウドネイティブな開発に対応できるか。

- PM(プロダクトマネジメント)能力: 技術をビジネス価値に翻訳できる人材がいるか。

- 組織文化の受容性: 失敗を許容し、アジャイルに動く文化があるか。 これらをスコアリングし、不足しているピースがあまりに多い場合は、無理な内製化は避け、まずはベンダーと協働しながら「伴走型支援」を受けつつ、徐々に社内にノウハウを移管していく「段階的内製化」を検討すべきです。

事業フェーズと時間的制約の考慮

「時間は金なり」です。市場競争において、半年後の内製システム完成よりも、来月のパッケージ導入が勝るケースもあります。

- 検証期(PoC): アイデアを即座に形にするため、スピード感のあるベンダーやクラウドツールを活用。

- 拡大期: サービスの改善スピードを上げるため、徐々に内製チームへ切り替え。

- 成熟期: 運用保守のコストを最適化するため、定型業務を外部へBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)。 このように、プロダクトや事業のライフサイクルに合わせて、内製と委託の比率を動的に変化させる「ポートフォリオ経営」の視点を持つことが、中堅・大企業のDX成功における究極の判断基準となります。

5. 段階別に変化する内製化と外部委託の最適配分

DXプロジェクトは、その進展フェーズによって必要とされるスキルセットやリソースの量が大きく変動します。初期から終盤まで同じ比率で内製・外注を固定するのではなく、各段階の目的に応じて最適配分を動的に変化させることが、プロジェクトの成功率とコストパフォーマンスを最大化する鍵となります。

企画・調査段階での外部活用法

プロジェクトの最上流工程である企画・調査段階では、外部のコンサルティングファームや専門家の「客観的な視点」と「広範な市場知識」を活用することが有効です。自社内だけで企画を進めると、既存の商習慣や社内政治に縛られ、ドラスティックな変革案が出にくい傾向があります。 外部活用により、競合他社の動向や異業種でのDX成功事例をベンチマークとして取り入れ、自社の課題を相対化することが可能になります。ただし、この段階で戦略策定を完全に「丸投げ」してはいけません。自社のビジネスの強みや現場のリアルな課題を抽出するのは自社メンバーの役割であり、外部はあくまで「思考のフレームワーク提供」と「意思決定の支援」に留めるべきです。

PoC・プロトタイプ開発時の連携戦略

アイデアの有効性を検証するPoC(概念実証)やプロトタイプ開発では、スピードが命です。自社で採用やチーム組成を行う時間を待つ余裕がない場合、特定の技術領域(AI、データ分析、モバイルUIなど)に強いブティック型の開発ベンダーと連携するのが定石です。 ここでの連携戦略のポイントは、「使い捨て」にしないことです。プロトタイプが成功し、本開発へ移行する際、その設計思想や技術選定の理由が自社に継承されるよう、自社の若手エンジニアを1~2名プロジェクトに混成させ、ベンダーの技術を「盗む」環境を整えることが、後の内製化への布石となります。

本開発・運用フェーズで求められる体制

検証が完了し、システムを本格的に構築・運用するフェーズでは、体制を「自社主導」へとシフトさせる必要があります。特に顧客接点となるフロントエンドや、ビジネスロジックの中核部分は内製チームが主導権を握るべきです。 一方で、インフラの監視、定型的なバグ修正、大規模なコードの実装作業などは、パートナー企業の力を借りることで、自社のコア人材が「次に作るべき価値」の検討に集中できる環境を作ります。運用フェーズにおいて、現場のフィードバックを即座に機能改善に繋げる「DevOps」の体制を自社内に構築できているかどうかが、DXの持続性を左右します。

6. 戦略的ハイブリッド型推進の特徴

すべての業務を内製化するのは現実的ではなく、すべてを外注するのは戦略的ではありません。現代のDXにおける最適解は、内製と外注の強みを掛け合わせた「戦略的ハイブリッド型」です。

ガードレールモデルによる品質保証

ハイブリッド型を推進する上で最大の懸念は、複数のベンダーや内製チームが入り混じることで、システムの品質やセキュリティ基準がバラバラになることです。これを防ぐのが「ガードレールモデル」です。 これは、詳細なマニュアルでがんじがらめにするのではなく、セキュリティ、アーキテクチャ、コンプライアンスに関する「守るべき最小限のルール(ガードレール)」を中央で定義し、その範囲内であれば各チームに自由な開発を許可する手法です。これにより、統制とスピードという相反する要素を両立させることが可能になります。

CoE設立型での内製化促進戦略

CoE(Center of Excellence)とは、社内のDX知見を集約した専門組織のことです。ハイブリッド推進においてCoEは、各事業部のプロジェクトを横断的に支援する「社内コンサルタント兼エンジニア集団」として機能します。 外部ベンダーから得た最新技術やベストプラクティスをCoEが吸収し、それを標準化して他の事業部へ展開する「ハブ」の役割を担うことで、組織全体の内製化レベルを底上げします。CoEの存在により、ベンダー依存の属人化を防ぎ、社内に技術の「共通言語」を作ることができます。

伴走型で実現する知識移転とスキルアップ

単なる請負契約(納品して終了)ではなく、自社のメンバーと共にコードを書き、議論を重ねる「伴走型支援」を外部に求める手法です。 ペアプログラミングや、アジャイルのスクラムイベントを共に行うことで、ドキュメントには残らない「開発の作法」や「判断の基準」をOJT形式で移転します。外部のプロフェッショナルが持つマインドセットを直接肌で感じることは、社内人材にとって何よりの教育となり、外部委託費を「外注費」ではなく「教育投資」として機能させることができます。

7. ハイブリッド推進で陥りやすい落とし穴

ハイブリッド型は理想的ですが、管理の難易度は上がります。以下の3つの落とし穴に気づかないと、内製と外注の「悪いとこ取り」になってしまいます。

丸投げによるブラックボックス化の危険性

「一部を委託しているから安心」という油断が、ブラックボックス化を招きます。例えば、システムの中核を成す複雑なアルゴリズムやデータの依存関係をベンダーに任せきりにし、自社でドキュメントも管理していない場合、将来的にベンダーを変更したくなっても「その会社にしか分からないので動かせない」というベンダーロックインに陥ります。 これを防ぐには、コードレビューの権利を自社が持ち、Gitリポジトリなどのソースコード管理ツールは必ず自社がオーナーとなる環境で開発を進める徹底が必要です。

責任分界点の不明確さが生む対応遅延

内製チームと外部ベンダーが混在する現場では、システム障害が発生した際に「それはインフラ担当(外注)の問題か、アプリケーション担当(内製)の問題か」という責任の押し付け合い(指差し確認の欠如)が発生しがちです。 責任分界点(Demarcation Point)を契約書レベルだけでなく、実運用上のフローとして明確に定義しておくことが重要です。また、「失敗を誰かのせいにしない(Blame-Free)」文化を醸成し、共通のゴール(サービスの安定稼働)に向かって協力できるチームビルディングが不可欠です。

内製スキルの陳腐化と更新の課題

内製化に成功しても、一度作ったシステムを守ることに終始すると、社内エンジニアのスキルがその当時の技術で止まってしまいます。外部ベンダーは常に新しい案件で新しい技術に触れていますが、社内人材は「自社の古いコード」ばかりを見ることになるからです。 定期的に外部の新しいパートナーを招き入れたり、内製エンジニアを外部の勉強会や他社プロジェクトへ派遣したりするなど、意識的に「外部の風」を入れ続けない限り、内製チームは数年でレガシー化し、DXの足かせへと変わってしまいます。

8. 外部委託を活用した技術移転と人材育成

外部委託を「労働力の調達」ではなく「技術移転の機会」と捉え直すことで、委託費用を将来の内製化のための原資に変えることができます。

契約に基づく技術移転の具体策

契約段階で「技術移転(ナレッジトランスファー)」をスコープに含めることが重要です。週次の勉強会開催、アーキテクチャ設計書の詳細開示、ソースコードへのコメント付与などを明文化します。また、開発終了時の「引き継ぎ期間」を十分に設け、自社メンバーによる保守が可能であることを確認してから検収を行うプロセスを導入すべきです。

社内内製チームのKPI設定ポイント

内製チームを評価する際、単なる「バグの少なさ」や「稼働率」だけを指標にすると、保守的な動きに陥ります。 「技術の自走化率(外部に頼らず解決できた割合)」や「デプロイ頻度(スピード感)」、さらには「ビジネス側への提案数」といった、DXの本来の目的に即したKPIを設定することが、チームの成長を促します。

教育体制と支援サポート体制の作り方

外部ベンダーに「講師役」を期待する場合、自社内にもそれを受け止める「学習コミュニティ」が必要です。 Slack等での技術相談チャンネルの開設や、外部コンサルによる定期的な技術アセスメント(健康診断)を実施し、自社人材が迷ったときにいつでも専門家に相談できる「セーフティネット」を用意します。これにより、未経験に近い社員でも、外部の力を借りながら安心してDXの実践に飛び込むことができます。

9. Google Cloud活用によるDX推進強化

ハイブリッド型DXを支えるプラットフォームとして、Google Cloudは強力なツール群を提供しています。技術の標準化と、内製・外注のシームレスな連携を実現するための要諦を整理します。

連携しやすい共同作業環境の構築

Google Cloudの各サービス(BigQueryやVertex AIなど)は、Identity and Access Management (IAM) によって、非常に緻密な権限管理が可能です。「自社メンバーには全権限を、外部ベンダーにはこのプロジェクトの特定のデータ閲覧権限のみを」といった制御が容易であり、セキュリティを担保しながらセキュアに共同作業を進めることができます。 また、Google Cloud コンソール上での操作履歴がすべて Cloud Audit Logs に記録されるため、外部委託先がいつ・どのような操作を行ったかの透明性が保たれ、ガバナンスの維持に寄与します。

IaCで実現する確実なドリフト防止

TerraformなどのIaC(Infrastructure as Code)を活用することで、インフラ構成を「コード」として管理できます。これはハイブリッド推進において極めて重要です。 外部ベンダーが構築した環境を自社で引き継ぐ際、コードを見ればどのような設定が行われたかが一目瞭然です。また、手動での設定変更(ドリフト)を検知し、自動で元の正しい状態に戻す仕組みを構築することで、運用の属人化を徹底的に排除できます。

スケーラブルで柔軟な運用の実現

Google Kubernetes Engine (GKE) や Cloud Run などのサーバーレス/コンテナ環境を活用すれば、開発チームはインフラの細かな運用を意識せずにアプリケーション開発に集中できます。 「まずはスモールスタートし、成功したら即座に世界規模へ拡張する」といったDX特有のスピード感が、プラットフォーム側の自動スケーリング機能によって支えられます。これにより、内製・外注問わず、開発チーム全体の生産性が飛躍的に向上します。

10. 成功事例から学ぶ現実の推進ノウハウ

最後に、内製と外注を戦略的に使い分け、Google Cloud等の技術を駆使してDXを実現した具体的なケーススタディを見ていきます。

緊急ニーズ対応による大浴場混雑可視化

ある大手ホテルチェーンでは、コロナ禍において「大浴場の混雑をリアルタイムで知らせてほしい」という緊急の顧客ニーズに直面しました。 ここでは、センサーデバイスの開発やデータの初期解析は外部のIoT専門ベンダーに委託(スピード重視)し、そのデータを顧客アプリへ表示するUI部分と、データ分析基盤(BigQuery)の構築は自社チームが担当(CX向上重視)しました。このハイブリッド体制により、わずか2ヶ月でサービスをローンチし、顧客満足度の向上に大きく貢献しました。

社員間コミュニケーション活性化の施策

全国に拠点が分散する中堅製造業では、現場のノウハウが共有されない課題がありました。 CoEチームが主導し、Google Cloudの生成AI機能を活用した「社内ナレッジ検索チャットボット」を開発しました。技術的な基盤(大規模言語モデルのチューニング)はGoogle Cloudのパートナー企業が伴走支援し、どのような回答を生成させるかの「プロンプト調整」や「現場への導入支援」は自社の有志メンバーが行いました。社員自らが「自分たちのためのツール」を育てる過程で、デジタルの活用文化が社内に定着しました。

行政DXで推進力向上を実現したケース

ある地方自治体では、煩雑な申請業務をデジタル化するため、ガードレールモデルを採用しました。 基盤となるクラウド環境とセキュリティルールは中央のIT部門と大手SIerが強固に構築(ガードレール)。その上で、各部署(福祉や教育など)がローコードツールを使い、自分たちの業務に合った申請フォームを内製で作成できるようにしました。すべてを外注すると数億円かかる見積もりを、自走型と基盤提供のハイブリッドにすることで、コストを数分の一に抑えつつ、行政サービスの利便性を劇的に向上させた成功例です。

11. 自社に最適な体制構築へ向けた実践ポイント

DX推進の成否は、単に「内製か外注か」という二元論ではなく、自社の現在地を正しく把握した上で、いかに現実的かつ戦略的な布陣を敷けるかにかかっています。中堅・大企業が陥りがちな「理想論だけの内製化」や「依存しきった外部委託」を避け、自社に最適な体制を構築するための具体的な実践ステップを解説します。

現状のリソースと課題の客観的評価

体制構築の第一歩は、社内のIT・デジタル能力を「スキル」「マインド」「文化」の3つの側面から冷徹に評価することです。多くの企業では、情報システム部門のスキルセットが「既存システムの保守運用」に最適化されており、DXに求められる「クラウドネイティブな開発」や「データドリブンな意思決定支援」とは乖離がある場合が少なくありません。

客観的評価を行うためには、以下のチェックリストを活用するのが有効です。

- 技術スキル: クラウド(Google Cloud等)の設計、API連携、コンテナ技術、AI活用に関する実戦経験者が何名いるか。

- プロジェクト管理: 従来のウォーターフォール型ではなく、不確実性の高いDXに適したアジャイル・スクラムの経験者がいるか。

- ビジネス理解: 現場の課題をデジタルの要件に翻訳できる、ビジネスとITの「ブリッジ人材」が存在するか。

また、リソースの評価と同時に「組織の硬直度」も直視する必要があります。新しい技術の導入をリスクと捉える文化が強い場合、いきなりフル内製化を掲げても、社内の抵抗勢力によってプロジェクトが頓挫する可能性が高いため、初期段階では外部の力を借りて「成功実績(Quick Win)」を積み上げることが優先されます。

信頼できるパートナー選定の視点

外部委託を単なる「労働力の調達」と捉える時代は終わりました。DXの成否を分けるパートナーとは、自社のビジネス変革を自分事として捉え、共にリスクを取れる存在です。選定の際には、以下の3つの視点を重視してください。

- 「自走化」を支援する姿勢があるか: 最も優れたパートナーは、最終的に自社がいなくなる(内製化できる)ことをゴールとして支援してくれる企業です。契約書や提案の中に「技術移転」や「ナレッジシェア」のプロセスが具体的に組み込まれているかを確認しましょう。逆に、ブラックボックス化を助長するような独自のクローズドな基盤を押し付けてくるベンダーは避けるべきです。

- ビジネスゴールへのコミットメント: 「言われた通りのシステムを作る」受託体質の企業ではなく、「その機能は本当に顧客価値に繋がるのか」を問い直してくれるコンサルティング・開発一体型のパートナーが理想的です。

- モダンな技術スタックへの精通: Google Cloudのサーバーレス環境やIaC(Infrastructure as Code)など、開発効率と柔軟性を最大化できる技術を使いこなしているかを確認します。過去のレガシーな手法に固執するベンダーに依頼すると、完成した瞬間からシステムが老朽化するリスクがあります。

長期的な人材育成計画の立て方

内製化比率を高めるための人材育成は、数年単位の長期戦です。短期的なプロジェクトの成果と、中長期的な組織能力の向上を並行して管理する必要があります。

育成計画の柱となるのは「リスキリング(学び直し)」と「採用」のハイブリッド戦略です。

- 既存社員のリスキリング: IT部門だけでなく、業務に精通した事業部門の若手からデジタル適性の高い人材を選抜し、ノーコード・ローコードツールの活用やデータ分析の基礎を教育します。現場の痛みがわかる人間がデジタルを武器にすることが、DXの最大の爆発力を生みます。

- エンジニアの採用と文化醸成: 外部からプロフェッショナルを採用する場合、彼らが活躍できる環境作りが先決です。服装、勤務体系、評価制度など、既存の古い社内規程が壁となることが多いため、DX推進部門にのみ適用される「特区」のような人事制度を検討することも、中堅・大企業には必要です。

- OJTを通じた技術移転: 前述の通り、外部パートナーとの共同プロジェクトを「最大の教育機会」と位置づけます。自社の若手メンバーをベンダーのチームに深く入り込ませ、単なる「管理」ではなく「共同開発」をさせることで、座学では得られない実戦的な勘所を移転させます。

12. まとめ:社内DX推進における内製化と外部委託の賢い組み合わせ方

DX推進における「内製化」と「外部委託」は、対立する概念ではありません。両者は、企業のデジタル変革という共通の目的を達成するための「両輪」であり、その最適バランスを時代やフェーズに合わせて動的に調整し続けることこそが、経営陣およびDX責任者に求められる最重要の役割です。

中堅・大企業がこの「賢い組み合わせ(ハイブリッド型)」を実現するための核心を整理します。

- 「コア」を自社で握り、「スピード」を外部で買う: 顧客体験の差別化要因となる中核的なビジネスロジックやデータのコントロール権は、決して外部に丸投げしてはいけません。一方で、汎用的な技術の実装や、自社にノウハウがない最新領域の立ち上げにおいては、外部の専門性を積極的に活用し、時間を「買う」判断が求められます。

- プラットフォームの共通化(Google Cloudの活用): 内製チームと外部ベンダーが同じプラットフォーム、同じルール(ガードレールモデル)の上で作業する環境を整えることが不可欠です。Google Cloudのような柔軟でスケーラブルなインフラを活用し、IaCによる構成管理を徹底することで、誰が構築しても品質が担保され、スムーズな引き継ぎと自走化が可能になります。

- 「契約」から「共創」へのマインドセットの転換: 発注者と受注者という上下関係ではなく、一つのプロダクトを成功させる「ワンチーム」としての文化を築けるかどうかが、ハイブリッド型の成否を分けます。透明性の高いコミュニケーションツールを活用し、情報の非対称性を排除することで、外部の知見を最大限に引き出し、自社の資産として蓄積できるようになります。

- 継続的な変化を許容する体制: DXに「完成」はありません。システムを一度作って終わりの外部委託モデルから、継続的に改善し続ける内製・伴走型モデルへ移行することが、2025年の崖を乗り越え、不確実な未来で勝ち残る唯一の道です。

内製化という「自立」への憧れを持ちつつ、外部パートナーという「知恵の宝庫」を賢く頼る。このしなやかなハイブリッド体制を構築できた企業こそが、デジタルの力で真のビジネス変革を成し遂げることができるのです。

「中堅・大企業のための社内DX推進における外部委託と内製化の最適戦略とは」に関連する記事

2026.01.16

DXロードマップの作成方法と成功に導くポイント完全ガイド

DX推進責任者や経営層の方々に向けて、DXロードマップの作成方法をわかりやすく解説します。ビジョン策定から具体的な目標設定、現状分析、リスク管理、マイルストーン設定、社内外共有まで、全社を巻き込んだ推進体制の築き方を紹介 […]

- #AI関連情報

2026.01.16

業務効率化のアイデア出し方と成功事例|実践的な進め方を解説

業務効率化を目指す企業担当者にとって、効率的なアイデア出しは悩ましい課題です。本記事では、具体的なアイデアの出し方から業務の棚卸し、優先順位の付け方、そして実際に成果を上げた成功事例を交えて解説します。さらに、効果的なフ […]

- #AI関連情報

2026.01.16

組織の課題解決プロセスを実践する具体例と効果的フレームワーク解説

現代のビジネス環境で組織の成長を目指すためには、課題解決のプロセスを体系的に理解し実践することが不可欠です。本記事では経営者や管理職、人事担当者が知っておきたい課題特定から原因分析、解決策の立案と実行、評価・改善までの具 […]

- #AI関連情報

2026.01.16

AI時代に問われるコンサルの役割とは?不要論を超えた未来戦略

AIの急速な進化により「コンサル不要」という声が高まっていますが、実際には定型業務の自動化が進む一方で、専門性や創造力、対人スキルがこれまで以上に求められています。この記事では、AIの活用によるコンサル業務 […]

- #AI関連情報

2026.01.16

業務改善の手順を徹底解説!効果的な進め方と具体的手法を紹介

業務改善の担当者や管理職、経営層が知りたいのは効果的な改善の手順です。本記事では、現場で活用できる手順書を作成するポイントから具体的な改善施策、その進め方として役立つ手法まで、実践的な進行ステップを体系的に紹介します。課 […]

- #AI関連情報

2026.01.16

業務効率化コンサルティングの料金解説|費用相場と選び方のポイント

業務の非効率を感じ、外部コンサルの依頼を検討する中小企業の経営者や管理職の方々へ。この記事では業務効率化に特化したコンサルティングの料金体系や相場をわかりやすく解説します。契約形態やコンサルタントの特徴、費用対効果を高め […]

- #AI関連情報

2026.01.16

2025年版 DXコンサルティング比較ガイド:評判・費用・選び方を徹底解説

DX推進を検討する中小企業の経営者や担当者のために、DXコンサルティング会社の評判や費用、選び方をわかりやすく解説します。複数社の特徴や成功事例を比較し、自社に最適なパートナー選びをサポート。DX成功のため […]

- #AI関連情報

2026.01.16

業務改善コンサルティングの費用相場と会社選び完全ガイド

中小企業経営者や個人事業主や、組織の生産性向上を目指すリーダーの方々は要チェック。 「業務改善コンサルティング」は、現代の企業競争力を高める上で避けて通れない戦略的な投資です。しかしながら、その費用はピンからキリまで幅広 […]

- #AI関連情報

2026.01.16

AI導入コンサル費用の全貌と失敗しないシステム導入の選び方ガイド

AIシステム導入を検討する企業の経営者や担当者にとって、最も悩ましいのがコンサルティング費用の相場と最適な外注先の選定です。本記事では、AI導入にかかる費用の目安を工程ごとに詳しく解説するとともに、システム […]

- #AI関連情報

2025.09.25

生成AIが変えるシステム開発 ― 2025年の最新トレンドと活用法

近年、生成AIが急速に普及し、システム開発の現場でも大きな変化をもたらしています。 2025年以降は「生成AIを前提とした開発体制」が本格的に広がる転換点となる年と言えそうです。 本コラムでは、生成AIがどのようにシステ […]

- #AI関連情報

- #IT関連情報

- #デジタル化

- #業務効率化

- #生産性向上